樟湖崇蛇民俗考察記

2025-08-29 09:55:18? 作者: 來源:閩北日報 責任編輯:肖練冰

|

|

樟湖坂蛇王廟(拍攝于1989年)

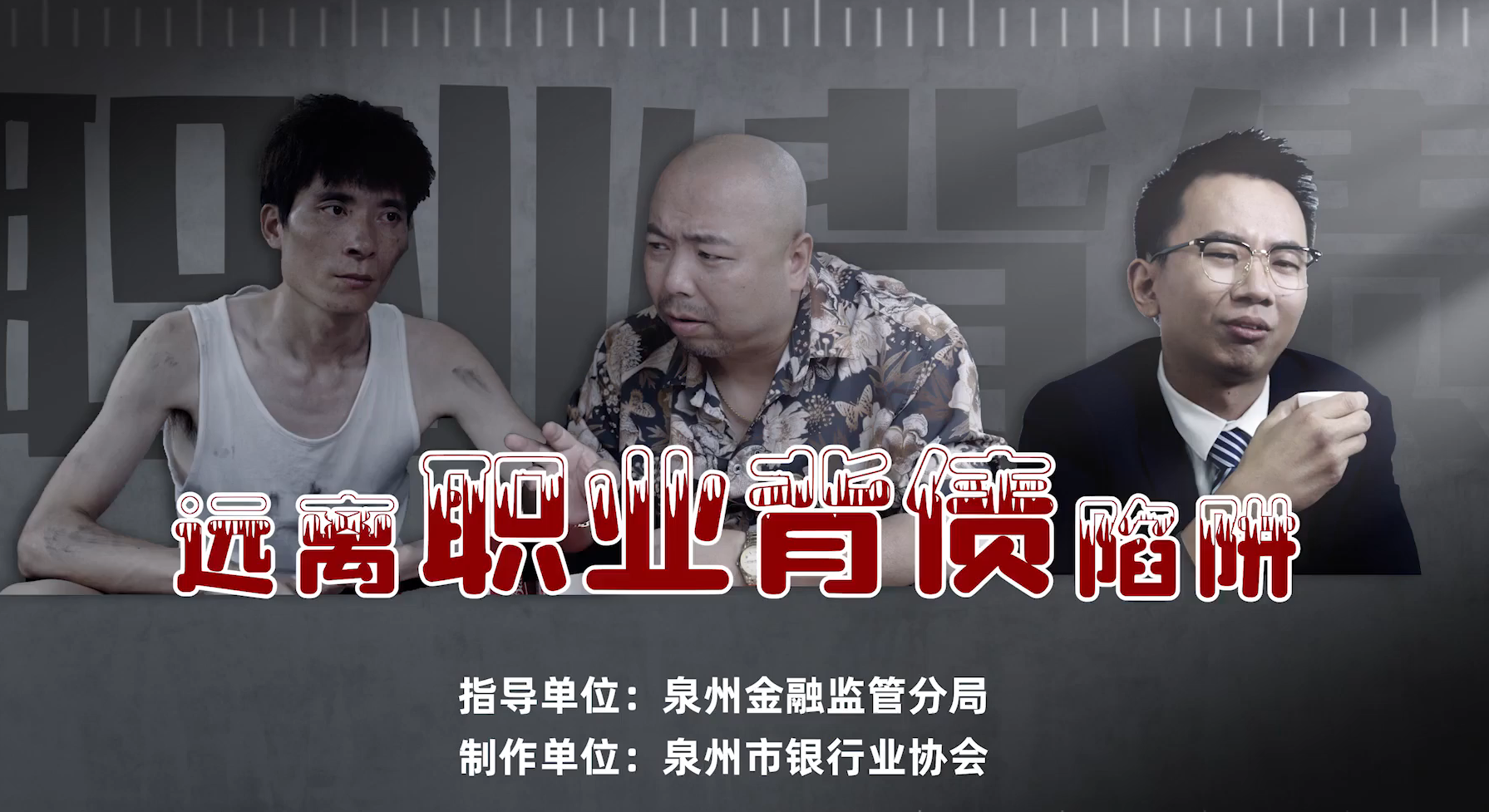

正月十八游蛇燈的蛇首模型(拍攝于1990年)

七夕賽蛇神游行中的連公神像(拍攝于1993年) 編者按 農歷七月初七將至,閩江畔的樟湖鎮又將迎來一年一度的賽蛇神盛會。這項跨越六百余年的獨特民俗,于2005年入選福建省首批非物質文化遺產名錄,是研究閩越文化活態傳承的重要樣本。 本版今日刊發的考察記,源自作者1989至1993年間的一項田野調查。1989年,時值水口水電站建設的需要,樟湖鎮所屬的大部分鄉村都將成為水庫淹沒區。為考察當地的民俗文物,當時作為文博民俗研究人員的作者在五年里多次前往樟湖鎮,并以專業視角,對蛇王廟建筑進行測繪,詳細記錄大殿形制、石柱銘文等珍貴文物。更難得的是,作者親身參與了游蛇燈、賽蛇神等完整儀式,對這個在福建乃至中國南方都罕見的崇蛇民俗有了深入了解,更為這項民俗保存了系統而珍貴的一手資料。 這項民俗既保留了“東南越,蛇種”的古老圖騰記憶,又融合了道教的民間信仰形態。從測量數據到儀式細節,從文物考證到口述歷史,這些專業記錄讓我們得以品讀傳統文化在當代的存續活力。 當賽蛇神的鼓聲再次響起,我們看到的不僅是一項民俗的延續,更是一個民族的文化自覺與自信。這份跨越三十余年的考察記錄,既見證了歷史,也為文化傳承做出生動的注腳。 記得1989年夏天的某日,筆者接受考察任務后來到延平區。時任南平市博物館館長的林蔚起先生,欣然與筆者前往樟湖坂。當時從延平城區乘船沿閩江南下,大約兩個小時的光景才抵達樟湖坂。當地聞訊而來的老鄉熱情地歡迎筆者一行人的到來。 樟湖坂崇蛇習俗流傳較久,內涵比較完整且富有鄉土文化韻味,主要體現于蛇王廟和有關崇蛇民俗文物、正月游蛇燈和七夕賽蛇神廟會等活動,以下分別加以介紹。 樟湖蛇王廟:六百年香火尋蹤 蛇王廟位于樟湖鎮的東邊,瀕臨閩江水際。蛇王廟不遠處便有一個當時仍在使用的小碼頭。當地民眾稱蛇王廟為“連公廟”“福慶堂”或“師傅殿”。據說該廟的蛇神姓連,來自鄰近的古田縣,民間稱“連公”,因此其廟名為“連公廟”。 明萬歷年間,福建長樂人謝肇淛《長溪瑣語》記說:“水口以上有地名朱船坂,有蛇王廟,廟內有蛇數百……”朱船坂即樟湖坂,今福州方言仍有稱樟湖坂為朱船坂。《長溪瑣語》之載證實至遲在600多年前,樟湖坂就有了蛇王廟并流傳相關的崇蛇習俗。 1989年我初到樟湖坂時,蛇王廟尚被作為糧食倉庫占用,門窗緊閉,無法探尋。1991年,蛇王廟內原被占用的倉庫及物品已搬遷;當地民眾集資重塑了連公等神像,并對廟內做了一些修繕。樟湖坂蛇王廟雖建于明代,但從整個建筑結構看,清代以來屢有修繕。留存至1991年時,蛇王廟的破損程度仍較嚴重。 蛇王廟坐北朝南,由大殿及前庭組成。經實測,大殿總寬22.35米,深16.55米。其內分明間、次間和稍間。前庭為露天庭院。據介紹,當年農歷七月初七賽蛇神廟會演戲酬神的戲臺就搭在前庭。20世紀50年代以來,該廟一直用于貯藏糧食,因此廟內原有結構受到一定的破壞,面目有所變化,但其外表仍保持了明清時期的建筑風格。 屋頂為重檐歇山式,兩側為馬鞍形風火墻。四周檐下如意斗栱出檐處的昂,以木雕出巨蟒之首為裝飾,但也有人說其是象首。廟內的斗栱、立柱等都用大杉木制成,地上鋪石板。正殿前立有石柱一對,上陰刻楷書對聯:“登斯臺莫潦草拜幾拜”“履此地須仔細思一思”,文字通俗易懂且又意味深長。石柱背面還刻有幾行小字,左為:“光緒四十五年巧月,公捐拜臺石板石柱,芳名列后”,右為:“弟子張廷烺、徐蒲金、林金寶……同叩”。文字說明這是清光緒二十五年(1899)當地民眾為七夕迎蛇神廟會活動集資捐贈的拜臺、石板和石柱。 1991年8月,當地民眾對廟內的神像等設施按早期的原樣做了修復。大殿正中的墻上掛有長方形紅布,上書“連公師父寶座”。紅布之下另有一塊黃布,上書“敕封九天行雷法主連”。在兩幅布幛正中并排擺列三尊神像,民眾稱其為“連公三兄弟”。大殿左側并排橫列著三眼真人、師爺、青龍大將、總管四尊配神神像。三眼真人據說是茅山學法的道士,師爺是江河水神蕭公之子,青龍大將是由青蛇變來,總管原是古田縣的縣令,死后成神投靠連公。連公神像前置有石香案,香案上有一石香爐,上刻“連公師父”四字。香案左右排列一對清代鐵花瓶及鐵燭臺,香案前擺放一件用于裝活蛇的陶甕。正殿的左右兩側,分別陳列斧、鉞、戟、蛇頭矛等木制儀仗器。與蛇王廟有關的文物,大致有清代碑刻三方、清代祭器鐵花瓶和鐵燭臺各一對、清代陶甕一件以及一件清代木匾。當地民眾稱陶甕為“鮮龍瓶”,是蛇王廟為每年七月初七賽蛇神廟會活動而特制的蓄活蛇盛器。這件陶甕不但制作奇特,且在陶甕上刻有“光緒二年楊子起公置”紀年文字。鐵花瓶、鐵燭臺及“鮮龍瓶”等物,為當地民眾長期秘藏于家中。1991年,因恢復中斷了近40年的賽蛇神廟會活動,民眾又自發拿出置于蛇王廟中。 正月游蛇燈:千盞燭光照古鎮 游蛇燈活動是樟湖坂崇蛇民俗的重要組成部分,按慣例定于每年農歷正月十七、十八、十九三天舉行。 1990年正月,筆者參加了樟湖坂舊地的游蛇燈活動。樟湖鎮的上坂、中坂、下坂三個村有陳、胡、黃三大姓,依慣例各個大姓的民眾分別單獨舉行一天的游蛇燈活動。這一年正月十七日、十八日、十九日分別為黃姓、陳姓、胡姓民眾舉辦。 所謂游蛇燈,就是在游行日的傍晚,參加游行活動的人將每家必備的木制燈板帶上,各家燈板相互銜接,然后繞村游行。燈板以杉木制成,長約2米,板的兩端鑿有兩個圓孔,以便前后銜接其他燈板。銜接時以木棍穿插于兩塊燈板圓孔的連接處,以繩索捆扎后,用手提著即可連接行走。每塊燈板上固定排列三盞燈籠,燈籠以紙糊成,上大下小,呈長方形漏斗狀內點蠟燭。每個燈籠貼有各種剪紙或繪畫圖案,也有以毛筆書寫吉祥語。剪紙圖案有奔鹿、花卉及各種人物等。吉祥語有“馬放南山,刀槍入庫”“風調雨順、國泰民安”“馬年大吉”“田園大熟”“闔家平安”等。 根據當地習俗,在各大姓游行期間,每家必須由一個男丁持一燈板參加游行,年齡不限,老少均可。如無男性的家庭,須雇請一位男性代替參加。此外,有的人在年前因到蛇王廟許愿,或消災祛病,或生意興隆發財等,此時都必須還愿。還愿的辦法就是雇請幾個男丁,多出幾塊燈板參加游行。當地民間認為出的燈板愈多,其心愈誠。 1990年正月十八的游蛇燈于當天傍晚開始,參加游行的各家男丁匯集村頭結集地點,然后列隊銜接好燈板。游行隊伍的前頭以四至八面燈牌開道,所謂燈牌,即以紅紙糊成方形扁狀燈籠,內燃蠟燭,由幾個年輕男性扛著前行,緊接著是10人左右的鑼鼓嗩吶樂隊。在樂隊的兩側分別隨行二人,一人手持鞭炮,隨街燃放;另一人手持硝銃,背挎火硝桶,每逢三岔路口,就朝天鳴放三響,其聲震耳欲聾。在樂隊的后面,緊跟著一只龐大的蛇首模型。蛇首高約2.5米,以竹木為支架,外糊綠色紙,蛇頭雙眼圓睜,炯炯有神,張開的“血盆大口”十分嚇人,蛇頸部還飾有一些細小鱗片。蛇首模型八人相抬,頗為壯觀;與蛇首模型銜接的就是此后排列的數百塊燈板。從隊形來看,這些由各家湊集起來的燈板,無疑是代表了蛇的身軀。 當天由中坂及下坂等村陳姓民眾參加游行的有400多人,亦即有400多塊燈板,以每塊燈板長2米計,則隊伍長達900多米。據當地民眾介紹,20世紀50年代初,當地游蛇燈隊伍燈板數量最多達800多塊,隊伍長達1600多米,規模頗為壯觀。燈板的末端連接著蛇尾。蛇尾以竹木為支架,綠紙糊成,長約1米,其尾上翹,遍體細鱗,十分形象。蛇尾之后,跟著10余人以戲服裝扮的閩劇清唱戲班,邊走邊唱。此外,游行隊伍后面還跟著兩個戴假面具的“孩兒弟”和“保長公”。“孩兒弟”的面具為一嬉笑的孩童面目,“保長公”的面目為一老者,長須飄拂。兩人一高一矮,隨著鑼鼓的聲響在隊伍后面大搖大擺,緩慢行進。游行隊伍首先沿鎮上小街行進。正月十八夜,樟湖鎮上熱鬧非凡,沿街兩邊的居民和店家,都早早備好香燭、鞭炮,待游行隊伍到達時立即燃香放鞭炮以示恭迎。沿街硝煙彌漫,人山人海。游行隊伍邊走邊停,行進緩慢。在此期間,對面街上的行人若要橫穿過街,必須請抬燈板者抬高燈板,人從其下鉆過,切不可從燈板上直接跨過,否則會觸犯眾怒,輕則賠禮道歉,重則就要挨揍。 游行隊伍走出樟湖鎮中心街道后,已近午夜,此時行進速度加快。由于繞村游行,岔路很多,所以隊伍前方的火銃也頻頻放炮,每次三響,在寂靜的夜空中顯得格外大聲。繞過幾個村莊之后,游行隊伍最后結集于閩江邊上一處寬敞的沙灘上。隨著蛇首的擺動,整個游行隊伍形成幾個大圓圈,在夜幕中快速地轉動。這時火銃、鞭炮齊響,氣氛十分熱烈。在漆黑的夜空中,閩江水倒映出點點燭光,猶如一條巨大的火蛇在盤轉旋舞。由于場面太大,筆者一行人的攝像機只好登高遠攝,視頻畫面上仍可看到“巨蛇”旋轉的龐大身影。 大約半小時之后,隨著三聲火銃巨響,游行隊伍忽地停住,此時眾人迅速解下燈板上的繩索,各自扛起燈板回家。留下的蛇頭蛇尾模型,則被抬到閩江岸邊的一座小廟門前,澆上煤油,引火焚燒。焚燒時,現場只留下幾位年長的男人,其他人一律回避,女性更不能靠近。此時眾人默默無語,心中祈祝蛇神升天,保佑眾生,給大家帶來好運,至此整個游行活動方告結束。 此時閩江水面寒氣逼人,時間已是凌晨兩點多了。正月十九日,當地胡姓民眾依樣進行類似的游蛇燈活動,當天參加的人數達500多人,即500多塊燈板,蔚為壯觀。 七夕賽蛇神:執蛇巡游續傳統 每年農歷七月初七,以活蛇賽蛇神的活動在樟湖坂民間流傳甚久。明代謝肇淛《長溪瑣語》說:“水口以上有地名朱船坂,有蛇王廟,廟內有蛇數百,夏秋之間賽神一次。”這表明至遲在600多年前,當地的蛇王廟就已有蓄活蛇的習俗,并于每年夏秋之際舉行一次賽蛇神活動。 清末曾經游歷閩江沿岸的美國傳教士葛惠良,也對樟湖坂的蛇王節作過描述:“位于福州和南平之間的樟湖坂,在每年七月的第七天都舉行一種新奇的游行,它是為紀念古時曾來此地拯救人們于旱災的蛇王而舉行的。”謝肇淛提到的夏秋之際以活蛇賽神的活動,與樟湖坂蛇王廟中《水陸平安》碑記載的“連公圣爺七夕演戲”酬神活動也可以吻合。所謂七夕演戲,就是在七月初七賽蛇神活動結束后,在蛇王廟搭臺唱戲酬神。 據老鄉介紹,這一賽神活動在20世紀50年代初每年仍舉行一次,當地許多老人對此都記憶猶新。在賽神之前,從農歷六月中下旬開始,當地民眾就要四處捕捉活蛇。一般捉的都是花蛇、水蛇等無毒蛇,然后交給蛇王廟中的“蛇爸”(廟祝)統一保管。“蛇爸”將收到的蛇放在“鮮龍瓶”中,加少許水養著,然后發給每人一張收條。七夕這一天,參加賽神活動的男子憑“蛇爸”發給的收條到蛇王廟領取一只活蛇參加賽神。 賽蛇神活動實際上就是拿著活蛇游行,游行時,前面旗幡招展,鼓樂開道,接著是幾個男子手上各握一條大蛇走在隊伍的前面,其后是“連公圣爺”神像座轎以及一座輿駕,輿駕為空轎,內置活蛇一只。轎子后面,則為成百人組成的賽神游行隊伍。游行者或手握一蛇,或肩纏一蛇,或大或小,如謝肇淛《長溪瑣語》載,“蛇之大或纏人腰,或纏人頭出賽”,與明代的賽神活動無異。據當地老人介紹,這一天賽神的蛇都很溫馴,一般不咬人。 游行活動在白天進行。在鼓樂吹打之下,人們執蛇,并跟隨隊伍中的各個神像繞鎮游行一周。沿途鞭炮四起,火銃聲響震耳,香煙繚繞,圍觀人數成千上萬。游行結束后,“蛇爸”要從眾多的活蛇中選出一條最大的蟒蛇,在其頸部掛上一塊特制的牌子,讓人送到閩江水中放生,其余的蛇也隨之送到蛇王廟前的閩江水邊放生。此后,參加游行者每人可從廟祝處領取一份糯米糍粑。 當天晚上,要在蛇王廟前搭臺演戲酬神,這也就是同治年間《水陸平安》碑文所記的內容之一,演戲的戲班多請自福州等地的閩劇班子,有時甚至連演幾天幾夜方才罷休。 在1991年的田野調查中,筆者在蛇王廟前的一對石柱下方,發現墨書“民國三十五年七月初七日”“民國三十八年,茂地位”“祺位”等文字,經詢問老鄉,得知這些都是當年七夕演戲酬神時,當地攤販在蛇王廟前擺攤留下的攤位記號,可見當時這里的七夕演戲酬神活動是相當熱鬧的。 1993年8月24日(農歷七月初七),當地民眾在新搬遷的居住地首次舉行七夕賽蛇神活動。筆者于8月23日到達樟湖坂,次日詳細考察了這次賽蛇神活動。整個賽神游行活動跟上述的基本一致。8月24日早上6時左右,先由一人扛上“過山旗”外出“清道”。此人必須先在擬定的賽神游行路線上行走一遍,謂之清道。7時左右,賽神游行隊伍從蛇王廟出發。走在最前面的是一個手持火銃的人,一遇岔路口就朝天放銃三響,以示各路神仙暫時回避。此后依次出現的神像有總管、師爺、青龍大將和三眼真人,在師爺神像后面,另有一小木亭,四面遮以紗窗,亭內置一蓄水大盆,內有活蛇一只,蒼綠肥大,昂首張望。亭子左右有多人各手執一蛇,或纏或盤,任蛇在身上爬動,其情景與《長溪瑣語》所說相同。在三眼真人神像之后,為“連公三兄弟”的神像,其上各置涼傘一把。這七尊神像及“活蛇亭”均由四至八人抬著,其前均有樂手演奏十番樂曲。在連公神像之后,有身著皂吏服裝的“皂吏”和肩扛“枷鎖”的“贖罪”者。這些戴枷者都是當地民間的許愿者,據說他們為祈求連公賜福免災祛病,因此以“有罪”人的身份戴枷游行,以求連公蛇神“贖罪”。 游行隊伍從蛇王廟出發后,沿新鎮主要街道村莊繞行一周,沿途民眾大放鞭炮焚香恭迎,祈求神靈保佑。中午時分,賽神游行隊伍繞鎮游畢,遂返回廟中。安放好神像,參加游行的人群大多散去。因為蛇王廟剛搬遷尚未完全蓋好,所以沒有舉行演戲酬神等活動。下午三時許,裝在蛇甕中的活蛇被人抬到船上,送到閩江中放生。放生時也焚香燃放鞭炮以送神,至此整個賽神活動才告結束。 當天參加賽神游行活動的大約200人,規模不大。據在場老人介紹,幾十年前舉行的賽神活動,僅儀仗隊及“戴枷請罪”者約有600人,加上執蛇游行的人,隊伍可達1000余人,規模頗為壯觀。農歷七月初七的活蛇賽神活動在當地已經中斷了幾十年,這次賽神活動的恢復,不但印證了謝肇淛的有關記述,同時再現了明清以來七夕賽蛇神活動的歷史風貌,是樟湖坂崇蛇民俗的一次生動展現。 崇蛇民俗:閩越遺風的活態傳承 樟湖坂崇蛇民俗不但有明清時期的文獻記載,而且還有保留至今的蛇王廟、游蛇燈、賽蛇神活動以及一批重要的民俗文物,構成較為完整的崇蛇民俗文化體系。這在福建乃至中國南方都極為少見,其民俗文化價值是不言而喻的。 樟湖坂崇蛇民俗以蛇王廟為軸心,加上每年正月的游蛇燈、七夕的賽蛇神活動以及當地流傳的有關習俗,它們之間關系密切且圍繞蛇神崇拜這一核心而存在。東漢許慎《說文解字》析閩為“東南越,蛇種”,上古閩越人以蛇為圖騰,同時兼有水上保護神的涵義。樟湖坂崇蛇民俗在視蛇神為水上保護神等方面,與越人崇蛇之俗有著密切的淵源關系,是閩越文化元素的重要體現。另一方面,樟湖坂蛇王廟以及連公神像等又充斥眾多道教文化的色彩。如“九天行雷法主”等稱號,與蛇神原貌風馬牛不相及。樟湖坂民間流傳有關“連公”的一些傳說,也受到道教文化的影響。關于連公的身世,在20世紀90年代,葉明生教授發現的明代建陽刊本《全像顯法降蛇海游記傳》中有所記述。《海游記》是明代的一本神魔小說,一些章回講述了閭山教主法神的故事。連公是宋代古田縣西溪鄉連墩人,他曾與陳靖姑共同收伏了蛇妖和蜘蛛精。《海游記》有關連公事跡的敘述并不多,但由于他具有道教閭山派“九天法主”的身份,因此在民間仍然受到擁戴。由于道教文化的長期滲透,在樟湖坂蛇王廟中也就有了“連公法主”“九天行雷法主”等稱號,蛇王廟及蛇神因此也蒙上一層道教文化的色彩。 如今樟湖坂崇蛇民俗在海內外名聞遐邇,當地每年舉辦的崇蛇民俗文化旅游節等活動,吸引許多中外學者和游客前往參觀。(林蔚文) |