戰(zhàn)時福建驛政考績“辦理最佳”

2025-08-27 09:44:09? 作者: 來源:福建日報 責任編輯:肖練冰

|

|

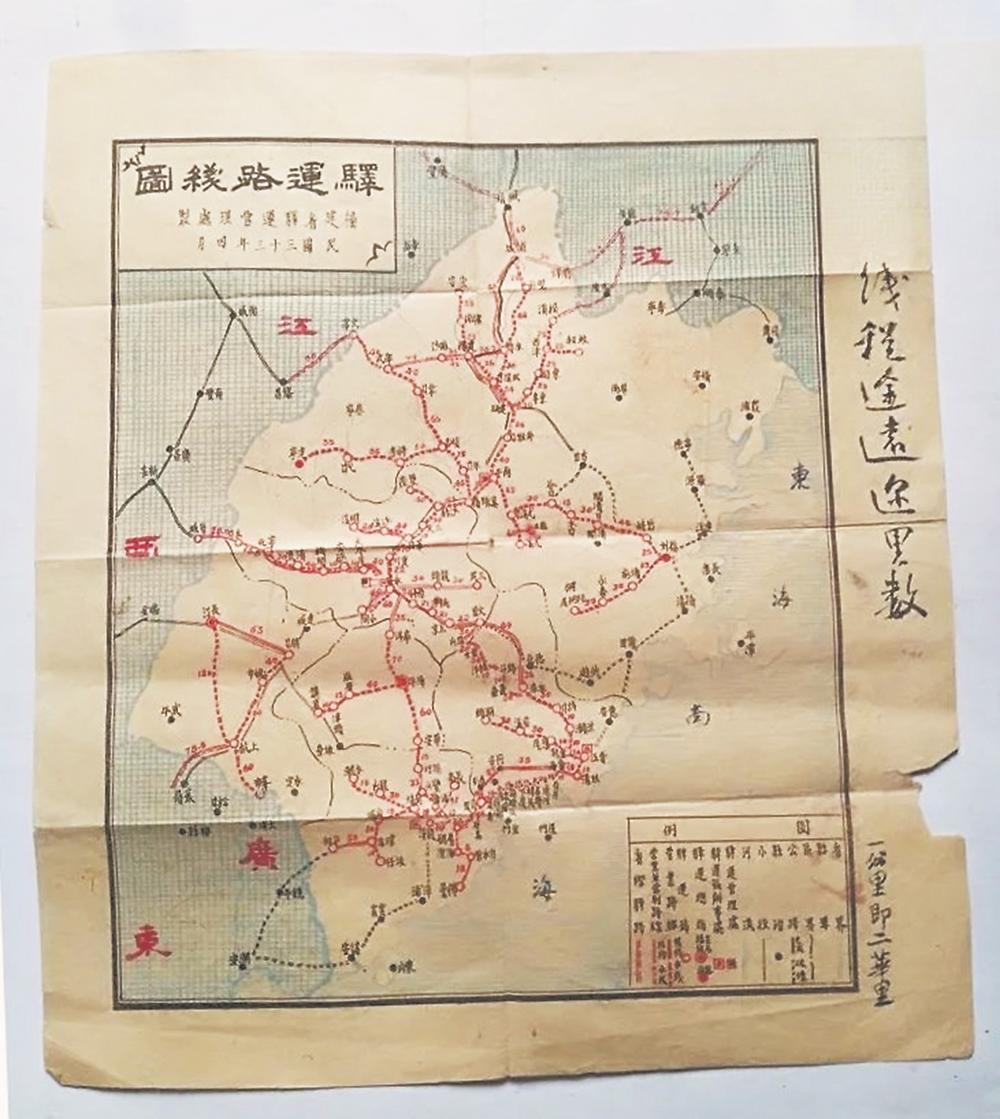

福建省《驛運路線圖》 1937年抗戰(zhàn)全面爆發(fā),重要鐵路交通線、沿海港口多被日寇控制和封鎖,公路運輸所需的汽油、汽車配件進口困難。鑒于民間運輸工具制作維修簡便,人力、畜力來源充足,為“補機械之不足”,國民政府遂復興驛運制度,以期解決戰(zhàn)時交通運輸問題。 戰(zhàn)時驛運主要依托人力以及牛、馬、驢、騾、駱駝等各類畜力作為動力來源,借助獨輪車、板車、手車、膠輪大車、竹筏、皮筏、木船等運輸工具(其中也包括挑運夫),承擔起軍需民用物資的運輸工作,為抗戰(zhàn)事業(yè)提供支持。 抗戰(zhàn)全面爆發(fā)前,傳統(tǒng)的水路和陸路仍是人們賴以出行的基本方式。福建的閩江、九龍江、晉江、交溪、汀江等河流水系密布,為水路運輸提供了天然條件。和廣東一樣,福建華僑集資修路的情況亦尤為普遍,1937年福建可通車公路里程4120公里,全省公路網(wǎng)絡(luò)以福州、漳州(龍溪)、閩西的朋口或新泉、南平等四個點,呈“井”字形展開,全省41個縣可通汽車,占全省縣份的64%(《福建公路史》),已建成的省級公路干線有浙粵線、閩粵線、閩贛線、閩湘線。 然而出于戰(zhàn)略考慮,西南地區(qū)是戰(zhàn)時公路建設(shè)的重心。在國民黨“焦土作戰(zhàn)”的主張下,向“大后方”撤退的同時,沿海等前線地區(qū)則要隨時準備自行破壞已經(jīng)建成的公路和橋梁,以防資敵。全面抗戰(zhàn)期間,福建累計破壞公路2529.6公里,占歷年累計已建公路4980.8公里的50.79%(游海華《全面抗戰(zhàn)時期中國東南區(qū)域新式交通變遷考察》)。直至1945年抗戰(zhàn)結(jié)束,福建公路通車里程僅剩1201.1公里,原本四通八達的鐵路、公路網(wǎng)絡(luò)變得支離破碎。 福建戰(zhàn)時驛運的建設(shè)發(fā)軔于1939年,當時福建在軍事序列上屬于第三戰(zhàn)區(qū),同屬第三戰(zhàn)區(qū)的還有浙江、安徽、江西,四省交通工具都較為短缺,且沒有統(tǒng)一的管理規(guī)制。鑒于此情形,第三戰(zhàn)區(qū)為更好地“調(diào)度管理及統(tǒng)制本戰(zhàn)區(qū)所屬各省的一切水陸運輸工具”(《福建公路運輸史》),于是召集四省召開聯(lián)運會議,組建水陸聯(lián)運管理總處,并頒布《疏通本戰(zhàn)區(qū)浙贛閩皖四省軍公民運綱要》,對四省聯(lián)運事宜進行規(guī)范。 1940年7月15日,國民政府決定在交通部設(shè)立驛運總管理處,統(tǒng)籌全國驛運建設(shè);在華東、華南、華中、西南、西北等10余個省份設(shè)立驛運管理處,在總管理處的監(jiān)督下籌辦各省驛運。 1938年福建省會內(nèi)遷永安。1940年冬,福建省驛運管理處正式設(shè)立,由時任建設(shè)廳廳長的陸桂祥兼任首任處長,直隸于省政府。鑒于省內(nèi)水系密布,福建于1939年成立閩東船舶運輸處、閩南船舶運輸處,后統(tǒng)一編入福建省驛運管理處。分設(shè)竹筏隊、航海民船隊、內(nèi)河民船隊等,其中竹筏隊有232條竹筏。 早期福建省驛運管理處按當時“專員公署”的轄區(qū)下設(shè)福州、泉州、漳州等分處。以泉州分處為例,又下設(shè)業(yè)務(wù)課、運輸課、總務(wù)課、會計課、稽查室等。各課設(shè)課長,下轄各股,各股又設(shè)股長。如運輸課設(shè)有陸運股、水運股、統(tǒng)計股;總務(wù)課下設(shè)文書股、人事股、事務(wù)股、出納股;稽查室有稽查數(shù)人,負責到各運輸路線檢查工作。股長以下還有辦事員、助理員、練習生等。 1943年2月,福建省驛運管理處倡議召開東南各省驛運會議,陸續(xù)向浙、粵、皖、湘、贛等省發(fā)出參會邀請電函,并請交通部驛運總管理處派專員指導,旨在“解決戰(zhàn)時運輸困難問題,俾達成疏運物資之任務(wù)”。會上,福建省驛運管理處提交了“擬舉辦東南各省省際水陸聯(lián)運以應抗戰(zhàn)需要”的提案。大會依據(jù)該提案制定了八條措施,包括實行“物物交換”,如福建食鹽運往江西換取糧米,各省之間以本省土產(chǎn)互換必需品,“穩(wěn)定省內(nèi)物價,裨益民生”(《民國文獻類編續(xù)編·經(jīng)濟卷》)。 驛運所承載的貨物類型包含“軍品、公物、郵件、商品、糧食、食鹽、礦產(chǎn)、土產(chǎn)、藥材”等品類。一方面,通過驛運積極與周邊省份互通有無。福建為米糧不足區(qū)(張培剛《20世紀中國糧食經(jīng)濟》),當時四川、湖南、江西并稱為后方三大產(chǎn)糧區(qū),國民政府極力調(diào)動贛米、湘米對福建等周邊缺糧省份予以救濟。而福建、廣東海鹽產(chǎn)量高,則通過廣東老隆至江西筠門嶺或龍南的驛運支線向江西輸送食鹽及海外華僑援助物資。另一方面,通過驛運省內(nèi)對內(nèi)遷后的省會永安進行物資運輸。內(nèi)遷后人口激增導致軍需民用物資亟需周邊各縣的供給,例如當時的寧化,正是通過水陸驛運源源不斷向省會運送“糧、油、茶、薯、花生、大豆、薏米、禽畜”等物資。 福建驛運建設(shè)取得積極成效。1941年福建共有驛運干、支線32條,里程達2882.5公里,數(shù)量上僅次于浙江36條(《交通部統(tǒng)計年報》)。1942年交通部驛運總管理處統(tǒng)計,全國里程達到3000公里以上的有6個省份,福建省境內(nèi)共計布設(shè)驛運5366公里,支線數(shù)量41條,在全國辦理驛運的所有省份中里程數(shù)和支線數(shù)均位列第一(《中華民國史檔案資料匯編》)。 1944年國民政府核定各省驛運政績,是年3月,交通部驛運總管理處編的《驛訊》期刊和浙江地方媒體《浙甌日報》分別以“各省驛政考績:川陜閩三省獲獎”“行政院核定 各省驛政成績以福建四川陜西三省辦理最佳”為題進行報道。 無論是爭取“兵貴神速”還是保障“糧草先行”,均離不開道路的暢通無阻。驛運在戰(zhàn)時發(fā)揮著巨大作用。從事驛運工作的全體員工和組織起來的個體勞動者滿懷救國熱情,不畏艱難困苦,眾志成城,支援抗戰(zhàn),為中國近代交通史增添了光彩。1945年,抗戰(zhàn)取得偉大勝利。公路修復,各汽車運輸公司也恢復營業(yè),福建戰(zhàn)時驛運亦于同年停辦。 (作者單位:澳門理工大學人文及社會科學學院、廈門大學歷史與文化遺產(chǎn)學院) |