誠信文化建設:一場永不停歇的保衛戰

2025-05-19 15:49:54? 作者: 來源: 責任編輯:

|

|

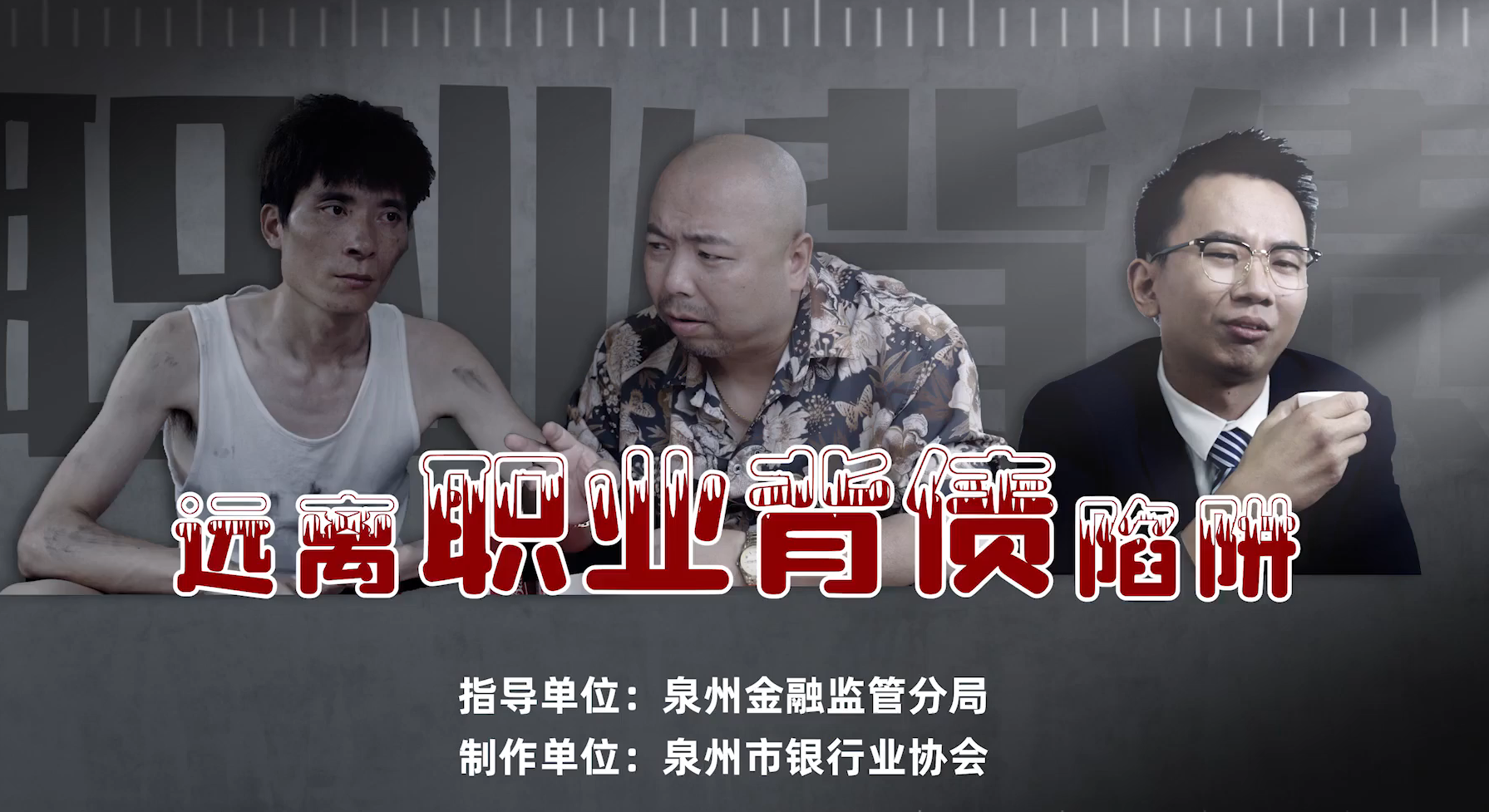

黨的十八大以來,習近平總書記多次對誠信作出內容豐富的重要論述,將誠信價值由個人德性涵養延伸至國家治理理念,將失信治理方式從以道德教育為主轉向德治與法治并重,以人際誠信、經濟誠信、社會誠信、政治誠信、國際誠信等多主體、多層次制度建設,共建誠信社會、誠信中國。 在現代金融業進行誠信文化建設、構建起更可靠的信任體系至關重要,不僅需要道德自律,還需要技術和制度保障,更需要將“誠信基因”融入教育血脈。誠信文化建設應是一場持久戰。 從商鞅立木到數字契約的進化 當氣體麻醉藥通過面罩緩緩吸入之時,患者與醫生之間最珍貴的是什么?是“我把生命交給你”的原始信任。這種信任歷經千年淬煉,早已成為現代文明的隱形血液。 商鞅“徙木立信”的典故,不僅是法家治國智慧的經典實踐,更在中華文明史上刻下“信為政基”的文化基因。商周時期的青銅璽印、秦簡上的封泥官印、西漢皇后之璽,直至當今時代的各種印章、紙質契約合同、區塊鏈存證的電子合同,盡管名稱不同,但都延續著“立木為信”的精神內核。從世界上最早的紙幣“交子”,到明清時期晉商票號的銀票,再到近現代的各類紙幣、信用卡、電子支付貨幣等,人們用制度與科技編織了一張信任大網。 金融信任的本質是承諾的傳遞。延安企業家曹寶林歷經多次挫折而屹立不倒的成功法寶就是“誠信”二字,1982年,他貸款3000元買拖拉機,為還清利息連續40天拉運1200方石料,“誠信比生命重要”的信念,讓他從裝卸工成長為資產過億的企業家。他的經歷印證了一個真理:金融的本質不是冰冷的數字,而是人與人之間的承諾傳遞。

(位于山西平遙的日升昌票號,在中國金融史上影響深遠,其經營與發展,凝聚了中國古人的金融智慧和誠信精神 安仁 攝) 信任是現代社會的隱形黏合劑 當我們用手機支付時,當我們將積蓄托付給金融機構時,當我們乘坐公共交通時,當我們躺在手術臺上時,都是在進行無聲的信任交換,也就是我們將自己的生命、健康和財富基于信任而托付他人。這種信任網絡覆蓋了現代生活的方方面面:每天全球數十億人次依賴公共交通系統安全運行;消費者通過移動支付完成數十億筆交易,默認算法能守護資金安全;金融機構通過供應鏈金融模式解決中小企業融資難題;人們在掃碼點餐、網購、簽收外賣時,默認商家不會使用過期食材、寄送假貨或泄露信息。 “人無信不立”“言必信,行必果”“一諾千金”“一言既出,駟馬難追”等耳熟能詳的名言警句,都在表明誠信是中華兒女共同認可的道德與價值追求。這些傳統的道德理念,不僅深深烙印在中華民族的精神血脈中,更在現代信任體系的構建里,發揮著不可或缺的指引作用。正是因為有誠信理念的支撐,公共交通系統的工作人員,才能始終將安全運行放在首位,確保每一次出行的平安;支付平臺的研發團隊,憑借著對誠信的踐行,為消費者構筑起一道堅不可摧的資金安全防線;供應鏈金融業務里,金融機構與中小企業之間,基于誠信開展合作,助力中小企業突破發展瓶頸;掃碼點餐、網購和外賣服務中,商家恪守誠信底線,為消費者提供貨真價實的商品和服務。它們是現代社會信任網絡的“黏合劑”,確保社會信任體系的健康穩定運行。從歷史深處走來的誠信理念,在現代社會里找到了新的表達方式,也賦予現代信任體系深厚的文化底蘊。 從金融“黑天鵝”到社會“灰犀牛” 信任體系有時會出現問題,腐蝕社會肌理。一些造假失信事件,像病毒般侵蝕著一個社會信用體系的健康細胞。 資本市場的造假史堪稱一部“信任崩塌啟示錄”。上市企業虛構產值,將會令投資者血本無歸;財務造假,會造成企業市值巨額蒸發;基金經理利用“老鼠倉”搞內部交易會損害投資者利益;正如資深投資者所言:“如果連財務報表都能造假,我們還怎么判斷企業價值?” 其他領域的失信情況也一樣危害嚴重。每年“3·15”晚會都像一場信任地震。2025年曝光的翡翠直播全鏈條造假,從緬甸礦區到直播間全流程設套,個人隱私被某些“隱私黑洞”企業以精準獲客之名進行濫用;2024年揭露的二手車調表產業鏈,讓消費者對“認證車”失去信心。某知名奶粉被曝“三聚氰胺重現”,某連鎖酒店用“臟毛巾擦馬桶”,某AI換臉軟件非法收集用戶生物信息,各種安全事件讓人猝不及防。正如網友調侃:“‘3·15’是消費者的春節,卻是造假者的末日。人們衷心希望“天天‘3·15’,監管365。” 從金融保衛到全領域信用革命 修復信任需要構建“個人-企業-國家”的三維防護體系。 從個人維度看,要實現從道德自律到“信用銀行”。新時代需要每個人做言而有信、行為有誠、心中有敬的當代君子,加強自身修養,涵養守信品行,誠信建設需要每個個體的擔當。上海某中學開設的“誠信存折”課程,學生通過按時交作業、遵守校規積累“信用積分”,可兌換圖書館免押金借閱等福利。這種教育創新讓誠信從抽象概念變成可感知的數字資產。一位中學生說:“現在每一次守信都像在給未來存錢。” 從企業角度看,要從“利益驅動”到打造“百年老店基因”。海爾集團張瑞敏砸毀76臺不合格冰箱的故事,至今仍被奉為經典:“有缺陷的產品就是廢品!”這種“零缺陷”理念讓海爾從集體小廠成長為全球白色家電第一品牌。百年藥企同仁堂堅持“炮制雖繁必不敢省人工”,將誠信寫入企業DNA。全球多家百年銀行的存續本身就是信任的活化石,中國銀行首任總裁張嘉璈曾言:“銀行的信用,是用每一天的合規經營澆筑而成的。”如今這家百年老店通過AI鷹眼系統實時監控異常交易,用數字貨幣智能合約技術實現資金流向可追溯,在數字時代續寫著“信任進化史”。 從國家層面看,要從“融資者優先”到“全領域信用革命”。當前,我國社會信用體系正穩步推進。證監會以“重塑資本市場信任”為使命,打出了“制度+科技+文化”組合拳:新修訂的《證券法》強化投資者保護,基金行業完善管理費收取機制,構建綜合懲防體系,開展打擊財務造假,交易所“AI鷹眼系統”2024年攔截財務造假線索127條,信任重建正覆蓋全領域。市場監管總局上線信用修復全國統一平臺,助力經營主體高效便捷開展信用修復,推出“陽光餐飲”工程,實現餐館后廚直播監控,在食品安全領域禁用“零添加”“不添加”等營銷用語,強制標注致敏物質及糖、飽和脂肪含量,終結文字游戲式宣傳;藥品監管局建立疫苗追溯平臺;消費品領域推廣區塊鏈溯源,實現“一蟹一碼”;教育領域的“陽光招生”改革同樣引人矚目。全社會逐漸形成“守信者一路暢通,失信者寸步難行”的共識,營造誠信致富、守信致遠的市場范圍。 站在全球化的十字路口,我們依然需要那份最本真的信任。但現代金融的復雜性告訴我們,僅憑道德自律遠遠不夠。當AI風控系統能實時識別欺詐交易,當信用評級成為企業的生命線,當“誠信基因”融入教育血脈,我們或許能構建起更可靠的信任體系。這注定是一場持久戰。但正如醫學進步需要不斷攻克頑疾,社會文明的進階也需要持續進行誠信文化建設。唯有如此,我們才能在享受現代文明成果的同時,守住那份最珍貴的安全感。 |