《賡續歷史文脈 守護精神家園》(四)——書院文化遺存

2024-12-30 10:09:33? 作者: 來源:區文體旅局 責任編輯:肖練冰

|

|

延平歷史悠久,文化底蘊深厚,建縣于東漢建安元年(公元196年),至今已有1828年。享有“中原文化入閩的走廊”“八閩文化發源地之一”“理學名邦”等美譽,自古文人墨客、名將賢臣輩出。特別是“延平四賢”上承洛學之精華,下開閩學之先河,對后世產生了深遠影響,為延平留下了寶貴的歷史文化遺產。我區現有不可移動文物197處,其中省級文物保護單位9處,區級文物保護單位38處,未定級不可移動文物150處。2018年列入南平市第一批朱子文化遺存名錄的有8處,2021年列入福建省第一批革命文物名錄的有17處。 習近平總書記強調:“文物承載燦爛文明,傳承歷史文化,維系民族精神,是老祖宗留給我們的寶貴遺產,是加強社會主義精神文明建設的深厚滋養。保護文物功在當代、利在千秋。”當前,全國各地正在有序開展第四次文物普查工作,延平區委、區政府高度重視歷史文化遺產保護工作。為加大文物普查工作宣傳力度,提高我區廣大民眾文物保護意識,我們將采取圖文并茂的方式,陸續推出“賡續歷史文脈 守護精神家園”系列文化遺存宣傳欄目,分為紅色文化遺存、宗祠文化遺存、宗教文化遺存、書院文化遺存、廊橋石橋遺存、古塔古井遺存、古墓古碑遺存、摩崖石刻遺存8個篇章,通過宣傳推介,進一步提高人們對文物的認知,增強共同保護歷史文化遺產的責任感、使命感。 賡續歷史文脈守護精神家園(四)——書院文化遺存 書院,是中國古代重要的教育機構,人才培養的“搖籃”。延平留下了許多可觸摸、可感知的古代書院文化遺存,每一座古代書院都見證了一段歷史,也蘊含著那個年代讀書人勇猛精進的家國理想。 延平區現有書院文化遺存4處,區級文物保護單位2處:南山游定夫書院、峽陽屏山書院。未定級不可移動文物2處:南山明前兩吳書院、茫蕩大洋振綱家塾。 延平區精心保護書院文化遺存,活化利用書院資源。以書院為載體,舉辦各類文化交流活動,如“海峽兩岸游酢文化節”“朱子之路研習活動”“學校研學實踐活動”等。有效發揮書院在傳播優秀傳統文化、提升城市品位、促進教育進步、賦能文旅經濟方面的功能,不斷提升延平區優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展。 游定夫書院

位于延平區南山鎮鳳池村,始建于元延祐四年(1317),依照游酢故里建陽的豸山書院而建。明清兩代進行三次重修,現存為清代建筑,為三進院落式。中軸線上從前往后依次為大門、前廳、花園、中廳、天井、后廳、花園,后廳為懸山頂,抬梁穿斗式混合式結構,面闊七間帶邊廊,進深七柱帶前后廊,梢間上方分別懸掛有木匾,楷書陽刻:“理學元宗、西洛淵源 ”, 1994年列入南平市(縣級)第五批文物保護單位。 屏山書院

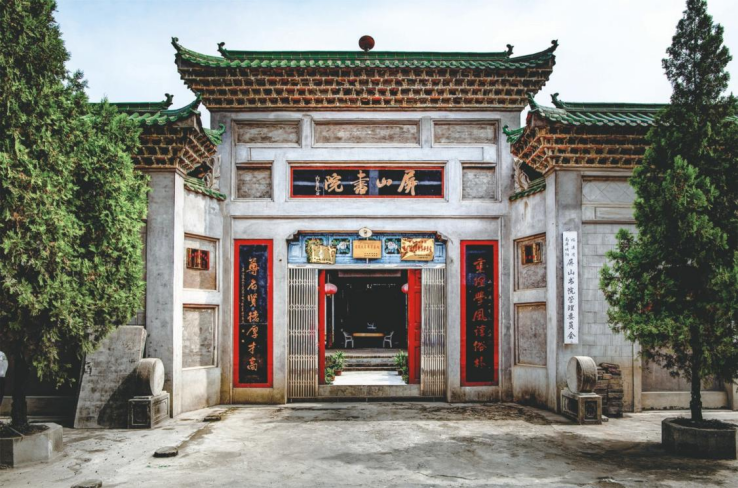

位于延平區峽陽鎮峽陽中學西北側, 是延平區保存較完好的一座古代書院。書院始建于清道光二十八年(1848年) 因背靠玉屏山而得名,歷次科舉考試,學子得名不斷,秀才、舉人、貢生、進士、太學生不乏其人。現為單進合院式,占地面積619平方米,中軸線上依次為門樓、正廳、花園等。2000年列入延平區第六批文物保護單位。 兩吳書院

位于延平區南山鎮南山村,為清代建筑。由吳氏一族創建,吳氏先祖吳儀、吳熙為北宋進士,棄官從教,興辦教育。書院坐東朝西,總面積為191.8平方米。目前僅存戲臺和看樓,戲臺坐西朝東,歇山頂,臺為八字形,抬梁穿斗混合式結構,脊檁下皮墨書:“大清嘉慶八年”等字。面闊五間,進深三柱,中軸線上從前往后依次分布有前臺(天井)、插屏、后臺。2012年列入延平區第三次全國文物普查未定級的不可移動文物名錄。 大洋振綱家塾

位于延平區茫蕩鎮大洋村東北側。由陳振綱于清朝乾隆五十一年(1786)創建書齋樓,清同治二年在原址建家塾,1936年(民國25年)和2007年重修。整體平面呈長方形,占地面積170平方米,中軸線上從前往后依次分布有門樓、天井、正廳,大門門額楷書“振綱家塾”。2012年列入延平區第三次全國文物普查未定級不可移動文物名錄。 延平書院

始建于南宋嘉定二年(公元1209年),南劍州知州陳宓為紀念延平先生李侗擇址九峰山麓仿白鹿洞書模式而興建,是福建歷史上最早的官辦書院。歷經八百多年的風霜,多次被毀,多次重建,后由于木質結構嚴重損毀,遺跡1956年被拆除。 2015年,南平市政府立項重建延平書院。書院新址位于九峰山公園東側、閩江大橋南岸一側,占地面積8671平方米,重建的延平書院遵循古代書院講學、藏書、祭祀三大功能要求,計劃建設禮殿堂、藏書閣、四賢祠等。該項目分兩期施工,一期已于2018年12月竣工,二期項目目前正在規劃設計中。上為延平書院復建效果圖。 |